摘要:在足球界,年轻球员维尼修斯(Vinícius Júnior)因某些言论或行为引发争议后选择公开道歉,其身份与事态迅速被媒体放大。这个事件不仅是个人责任的承担,更折射出体育明星在公共领域中面临的公关危机处理困境。本文将从四个层面深入剖析这一事件:首先是公关策略失衡——在迅速澄清与真诚道歉之间的取舍;其次是媒体角色与舆论放大机制对危机的催化效应;其三是公众身份与责任边界的模糊,以及球迷、赞助商、联赛方的多重期待;最后是后续管理与声誉重建的路径选择与难点。在这四个方面中,每一个环节都存在极易失衡的点:过度急促可能显得敷衍,过度缓慢则被解读为回避;媒体操作可能偏离事实;公众期待不尽合理;重建策略若缺乏持续性,则难以恢复信任。文章最后回归对这一案例的反思和总结,指出体育明星公关危机管理应把握“及时、透明、诚恳、可持续”四项基本原则,同时重视危机后的品牌重塑、道德教育以及制度化支持,才能在风口浪尖中稳住立场、重建公众信任。

1、公关策略的失衡困境

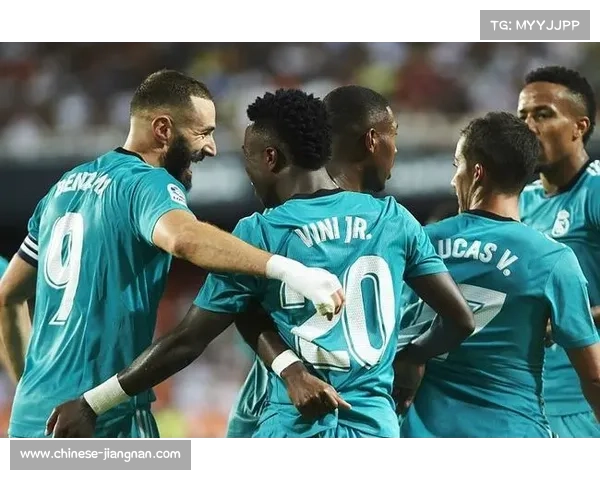

在危机初期,体育明星往往面临“要不要道歉”“何时道歉”“如何措辞”的三重抉择。而维尼修斯的公开道歉正处于这类抉择的焦点:他必须在保持自尊、捍卫正当权利与回应公众关切之间寻求平衡。

首先,迅速道歉可以在舆论发酵之前止损,但也容易让人怀疑其为公关动作、不够真诚。若言辞太过标准化,容易被媒体或网友批评是“模板式道歉”,缺乏个人反思的痕迹。

其次,拖延回应可能给其团队更充分准备时间,但也极易让负面舆论占据主导,损害形象。而在公众舆论高压下,过长时间的沉默往往被解读为拖延或回避。

第三,道歉的语气、措辞与承诺内容也可能引起争议。如果道歉过度自责,可能被解读为承认了所有指控;如果道歉含糊其辞,又可能被批评为不肯承担江南体育责任。这种措辞上的微妙差别,正是公关策略容易失衡之处。

2、媒体机制与舆论催化

媒体在体育明星危机中扮演“放大器”的角色。维尼修斯事件一经消息面被曝光,媒体往往以标题党或极端化叙述吸引眼球,将争议推向舆论高点。这种“加速器”效应容易把争议升级为全面讨论。

其次,社交媒体时代的信息传播极快,网友、粉丝、反对者各自配合动作,舆论发酵迅速。球迷、反对者混杂在一起,真假信息、片段解读不断交织,使危机的边界更难控制。

第三,媒体在跟踪后续报道时,也可能倾向于挖掘负面细节、进行对比性报道或延伸追问,这种“追忆式报道”使得原本可能被淡忘的争议再度被点燃,加重公众对明星的负面印象。

3、身份、责任与期待模糊

体育明星不仅是运动员,更是公众人物、偶像和商业品牌。他们承载粉丝的情感、媒体的关注、赞助商的期待。这种多重身份带来了责任,也带来了模糊边界。

公众往往希望明星在私人生活中也做到“无懈可击”。当行为有争议时,公众会把道德、文化、政治等多重标准叠加于其身上,这对当事人而言是不公平也不现实的。

与此同时,不同利益相关方如赞助商、俱乐部、联赛机构,对危机的期望和容错空间也不一致。赞助商可能更注重品牌形象,俱乐部可能更看重赛场表现,而联赛则更多强调规则、公正与公共形象。

在这种多重期待之下,体育明星极容易在某些角色之间冲突:作为普通人,他可能犯错;作为公众人物,他被寄予高标准要求;作为商业标的,他被要求稳定输出正面形象。如何在这些身份之间找到一个可承受的平衡,是困扰公关危机处理的核心。

4、后续重建与信任修复

公开道歉固然是危机处理的第一步,但若后续缺乏实质行动,则难以恢复公众信任。维尼修斯如果在道歉后不能展现持续的行为改善或价值驱动,其道歉很可能被视为表面功夫。

重建过程中,明星和其团队需要设计长期策略,如公益活动、价值理念宣导、社会责任项目参与等,以逐步恢复正面形象。这样的策略如果只做一阵子、缺乏连贯性或真诚性,那么反而会被怀疑为“洗白”操作。

此外,危机后的透明沟通机制也非常重要。公众、媒体希望看到“我在做什么”“我为什么这么做”“我将如何承担”。如果明星仅在道歉中停步、不再回应公众疑问,那么信息隔阂会持续存在,信任难以修复。

最后,一旦危机平息,品牌管理还要防止“旧伤再起”或“旧案重炒”。团队要对可能的风险点进行长期监测、舆情预警,并建立完善的危机应对流程。这样才不至于在下一次风波中再次手忙脚乱。

总结:

维尼修斯公开道歉事件不仅是一次个人危机处理,更是体育明星公关危机管理的一个典型样本。通过这一事件,我们清晰看到公关策略极易失衡:太快显得轻率,太慢又被指回避;媒体机制则可能将争议无限放大;公众、赞助商、俱乐部等多重角色赋予的期待本就难以兼顾;而危机后的信任重建与品牌塑造更需要长期、持续且真诚的努力。

因此,在未来的体育明星公关危机处理中,“及时、透明、诚恳、可持续”是不可或缺的四大原则。只有在道歉不是终点、而是重建的开端;在承诺配合行为;在制度机制支持下,才能真正使明星在公众视野中经历风波而不坠落形象,从而在舆论和竞技双重场域中稳住立足。